珍藏“紅色” 一段44年的情緣

退役軍人吳岱根捐房創辦黨員教育基地讓史料“活”起來

來源: 新法治報·贛法云 | 日期: 2025年09月30日 | 制作: 賈辛 | 新聞熱線: 0791-86847870

陽光透過窗戶,灑在吳岱根斑白的鬢角上,也照亮了照片上雷鋒專注的側臉。

在新余市渝水區下村鎮黨員教育基地里,身著綠色舊軍裝的吳岱根指著雷鋒的老照片,對圍在身邊的孩子們語重心長地說:“你們看,雷鋒叔叔在開車休息的間隙都在讀書呢!”

今年66歲的吳岱根是土生土長的下村鎮下村村人,在長達44年的時間里,他堅持收藏紅色珍藏品,并把自家房子改建成黨員教育基地,免費對外開放;他還主動加入新余市渝水區“老兵宣講團”,成為一名義務宣講員,不僅對參觀人員和孩子們講解紅色珍藏品背后的故事,還走進學校,講述革命故事,讓紅色種子在青少年心中深深扎根。他曾獲得“江西好人”“新余好人”“新余最美退役軍人”等稱號。

9月23日,面對記者,吳岱根講述起他與紅色藏品的不解之緣。

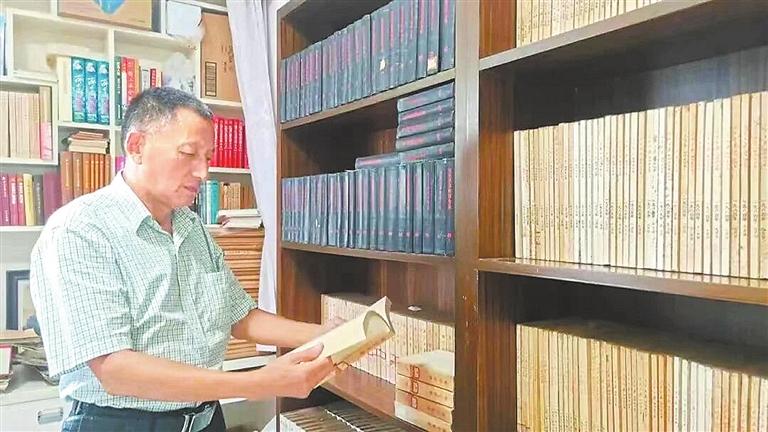

吳岱根與家中藏品

讓史料“活”起來

“你們看,這上面記著1930年,咱們下村村千秋嶺上,紅三軍團紅八軍的戰士們浴血奮戰2個小時抵抗敵人……”近日,在渝水區下村鎮黨員教育基地內,展柜前圍滿了前來參觀的退休老干部,吳岱根俯身指向報紙上泛黃的鉛字,聲音沉穩而有力。

陽光照射進來,參觀者神色凝重,循光眺望基地外,不遠處綠樹叢生的山頭,正是95年前槍聲震天的千秋嶺。

1930年10月下旬,“羅坊會議”召開期間,國民黨反動派集結10萬大軍進攻中央革命根據地。其中,敵軍分別從上高和高安方向,對當時的新余縣展開地毯式進攻。彼時,駐扎在渝水區下村鎮千秋嶺的紅三軍團紅八軍2000余名戰士,依托千秋嶺山頭的有利地勢,展開阻擊戰。

這段塵封的歷史,是2023年年底吳岱根在整理收藏的史料報刊時發現的。他立刻開始查找其他史料進行深入了解,并于2024年3月策劃推出了“紅八軍在下村鎮革命活動”專題展。

“革命先烈們用自己的鮮血和生命換來了如今的美好生活,作為老黨員,我們要飲水思源、不忘初心,從黨史學習教育中汲取智慧和力量,發揮自己的余熱。”這段歷史,讓在場的老干部追憶起崢嶸歲月,深切地體悟到革命先烈英勇奮斗和不屈不撓的紅色精神。

收藏紅色資料44年

吳岱根收藏了無數藏品,在他家里,始終縈繞著一股濃重的油墨香氣。

一眼望去,客廳、臥室以及狹窄的過道,層層疊疊碼放著整齊的報紙、書刊、文獻,狹小的房間僅能容下兩三人。《人民日報》《解放軍報》《新華日報》……一份份泛黃的報紙,被精心裝裱,與老兵的榮譽證書、沉甸甸的勛章和獎狀相伴相依,無聲地講述著一段段紅色記憶。

每一件藏品,都是吳岱根從歲月中打撈出的珍貴片段,也是他44年執著堅守的印記。

1981年,吳岱根從部隊退伍。隨后,他被招聘到下村鄉政府任專職報道員。每天與文字打交道,讀報成為他工作和生活中不可或缺的一部分,也點燃了他收藏黨史資料的念頭。

“我每天看報,是為了獲取信息、提升寫作能力,但是后來逐漸被報道中的黨史內容吸引。”吳岱根回憶道,“讀得越多,越能感受到那段歲月的厚重。漸漸地,我迷上了收藏報紙。”

這個念頭,如同一顆火種,落在了他的心田,也照亮了他此后44年“淘”史料的路。

從此,每個閑暇的周末,吳岱根的身影總會出現在各地的舊貨市場、古玩地攤。他沒有具體目標,只是像雷達一樣,掃描著一切與黨史、軍史,尤其是與本地重大事件相關的原始資料。

“那時候,專門收藏這類東西的人不多。”吳岱根坦言,“這給了我更多機會。”

難得的是,他將1967年到1987年《解放軍報》,一張不缺地收集齊了。“那是風云變幻的20年,報紙就是最真實的見證。”

這個在外人看來枯燥且花費不菲的愛好,吳岱根卻樂在其中。44年來,他省吃儉用,先后投入60余萬元,累計搜集各類黨史資料8000余件,許多是新中國成立前的資料。

“將紅色精神傳承下去”

隨著藏品日益豐富,吳岱根開始思考一個問題:“要怎樣做才能讓更多人了解這些歷史呢?”

他開始盤算如何讓這些紅色資料“走出”箱柜,面向公眾特別是青少年,傳遞它們背后的故事。

2021年,下村鎮黨委、政府決定創建黨員教育基地。吳岱根毅然捐出名下的農村房屋改建為基地,并首批捐獻200余件珍貴展品,為黨員學習教育提供生動的課堂資料。

展館開放后,他并沒有停下腳步。隨后的兩年半時間里,他3次自費更新展品,將館內陳列的黨史資料增至600余件。同時,為豐富館藏,他走村串戶尋訪曾參與抗美援朝等戰爭的老兵,收集立功證書、證章等實物。

在眾多紅色藏品中,同鄉鐘和仁的軍功證令他印象深刻。

“1953年7月,鐘和仁參與了抗美援朝金城戰役,榮獲個人三等功,所在連隊榮獲集體二等功。他是一名功臣!”吳岱根語氣堅定而充滿敬重。

正因為同是下村鎮下村村人,當吳岱根上門為黨員教育基地收集展品時,鐘和仁的家人毫不猶豫地提供了立功證書、證章等原件原物。

如今,這些帶著戰場記憶與鄉土溫度的實物,正靜靜地陳列于館中,被越來越多的人看見。

這個黨員教育基地也成為了新余市渝水區愛國主義教育基地、關心下一代黨史國史教育基地。

基地開放以來,已接待參觀團體300余個,參觀人數達2.3萬余人次。

“少年兒童是祖國的花朵,是民族的希望。要讓孩子們不忘革命先烈,牢記歷史使命,將紅色精神傳承下去。”這是吳岱根常說的話。

2021年3月,吳岱根得知渝水區要組建“老兵宣講團”后,第一時間報名,成為了宣講團的一員。隨后,他積極開展紅色文化宣講進校園、進社區、進鄉村活動,先后到新余市渝水第六小學、新余市渝水區北湖小學等學校宣講黨史。

“吳爺爺結合自己參軍報國的人生經歷,給我們講身邊的黨史故事,讓我們深受觸動,我們要更加努力學習,立志為中華之崛起而讀書。”渝水區第七小學學生錢韻璇說。

吳岱根講黨史從不照本宣科,而是結合每一件紅色藏品背后的故事,講得生動形象、風趣幽默,深受聽眾喜愛。

在他的積極影響和帶動下,越來越多的年輕人受到感染,紛紛加入宣講志愿者的行列。他們用熱愛點燃信念,以傳承守護初心,讓紅色基因代代相傳。

紅色故事需要“換一種講法”

2022年上半年,吳岱根生了一場病,連續接受了3次大手術。然而,即便躺在病榻之上,他心中牽掛的仍然是展館里的展品以及等著他宣講的孩子們。

原來,在生病前,吳岱根答應了參加國慶前夕的一場宣講活動。

“孩子們還等著呢……”這句樸素的承諾,成為他康復路上堅定的信念,身體尚未完全恢復的他如約站上宣講臺。

講解過程中,他額角因傷痛不時滲出汗珠,但卻始終面帶微笑,以實際行動詮釋著“生命不息,宣講不止”的承諾。

在吳岱根看來,這些紅色藏品不僅是歷史的見證,更是連接過去與現在的橋梁。

“通過展示這些黨史資料,能讓年輕人真切地了解革命歷程,珍惜今天來之不易的幸福生活。”為此,他不斷策劃專題展覽,讓紅色故事持續煥發活力。

2023年3月5日,吳岱根策劃了“新時代弘揚雷鋒精神”主題展,展出雷鋒相關報刊、畫冊等200余件實物,吸引了20余所中小學校5000余名師生前來參觀學習。

吳岱根在宣講過程中也慢慢意識到,紅色故事需要“換一種講法”。這對一位年過花甲、對網絡以及電子產品不那么熟悉的老人來說,無疑是個巨大的挑戰。

2023年年底,吳岱根開通了個人視頻號,從寫文案、錄制視頻到剪輯視頻,一點一滴從頭學起。短短幾十秒的視頻,常常需要準備幾天的時間。

如今,他的視頻號已經發布了110余個黨史、地方史短視頻,總播放量突破百萬,其中有20余個作品單條播放量超萬次。

整理資料、接待訪客、錄制視頻……這些日常點滴,匯聚成一位老兵44年如一日的堅守。

從青絲到白發,吳岱根用最樸素的堅守,將個人情懷升華為社會擔當,將私人收藏轉化為公共財富。吳岱根守護的,不僅僅是8000余件黨史資料,更是一段段不容忘卻的民族記憶,是一簇簇亟待播撒的精神火種。

(簡思勇 劉春燕 徐雯 記者廖世杰)

編輯:賈辛

校對:衷麗萍

審核:吳旭